Von Metropolis bis Ex Machina: Maschinenmenschen, Roboter und sprechende Computersysteme tauchen seit Jahrzehnten auf den Kinoleinwänden der Welt auf und sind das futuristische Element zahlreicher Science-Fiction-Blockbuster. Die Filme bedienen sich jedoch häufig denselben Mustern und Narrativen – zum Beispiel, wenn sie die Maschinen als moderne Sklav:innen des Menschen darstellen, sagt die Anglistin und Doktorandin Josephine D’Ippolito. Anhand ausgewählter Filmbeispiele erklärt sie, warum dieses Narrativ auch Geschlechterstereotype verstärkt – und wie es sich im Laufe der Filmgeschichte gewandelt hat.

R2-D2 aus Star Wars, die Killermaschine Terminator und Commander Data aus Star Trek – diese fiktiven Maschinen prägen die Vorstellungen der Deutschen von künstlicher Intelligenz. Das ergab eine Umfrage der Gesellschaft für Informatik e.V. im Jahr 2019. Mit der Realität haben diese Roboter und Superintelligenzen wenig zu tun. Trotzdem zeigt die Umfrage: Filme können einen Einfluss darauf haben, wie wir uns künstliche Intelligenz vorstellen und was wir mit ihnen verbinden.

Diese Meinung vertritt auch Jospehine D’Ippolito. Sie ist Doktorandin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Im Rahmen ihrer Dissertation erforscht die Anglistin die Vermenschlichung und Geschlechtsrollenzuweisung künstlicher Intelligenz in der Science Fiction. Ihre Hauptthese: Science-Fiction zeige künstliche Intelligenzen häufig als futuristische Sklav:innen, die sich der Menschheit unterwerfen sollen.

DIE MASCHINE ALS ‚DAS ANDERE‘

Damit verbunden ist das sogenannte Othering, das ursprünglich aus der Postkolonialen Theorie stammt. Das Konzept dahinter: Eine Personengruppe wird innerhalb sozialer Prozesse als das „Andere“ beziehungsweise „Fremde“ konstruiert, weil sie sich von einer vermeintlichen „Wir“-Gruppe und deren Normen unterscheidet – zum Beispiel aufgrund ihrer sozialen Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung. Das Konzept des Othering hänge vor allem mit dem Denken in Stereotypen zusammen und verstärke bestehende Herrschaftsverhältnisse, erklärt Eileen König auf der Seite des Bundesausschusses Politische Bildung e.V..

Die französische Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir wandte das Konzept von „the Other“ in den 1940er-Jahren auf das Geschlechterverhältnis von Mann und Frau an. In ihrem Buch Das andere Geschlecht argumentierte sie: Der Mann sei die gesellschaftliche Norm, das Subjekt, während die Frau als „das Andere“, das Objekt, gelte und sich mit einer passiven Rolle begnügen müsse.

Diesem Prinzip würden auch Science-Fiction-Blockbuster bei der Darstellung künstlicher Intelligenzen folgen, erklärt D’Ippolito: „Vielen Science-Fiction-Filmen liegt das Erzählschema zugrunde, die Technik wäre ‚das Andere‘, ein Objekt, das dem – zumeist weißen und männlichen – Menschen unterlegen ist und ihm entweder dienen soll oder von ihm bezwungen wird. Ob Westworld oder Blade Runner, häufig lässt sich das klassische Bild vom weißen Mann finden, der die KI bezwingt und die Menschheit rettet.“

Dieses Schema trete in Filmen zudem häufig in Verbindung mit vermenschlichten und weiblich konnotierten Robotern auf. Gender, Race, Age, Class – die Diskriminierungskategorien seien häufig auch in Filmen über künstliche Intelligenz wiederzufinden. „Das birgt die Gefahr, dass die Filme Stereotype und gesellschaftliche Machtstrukturen reproduzieren“, sagt D’Ippolito. Es sei deshalb wichtig, zu hinterfragen: „Wer baut wen – und wozu?“

KÜNSTLICHE FRAUEN IN METROPOLIS…

Die Darstellung der ersten vermenschlichten Maschine im Film beginnt 1927 mit Fritz Langs Metropolis. Der Wissenschaftler Rotwang erschafft sich darin einen Maschinen-Menschen, der das Abbild seiner verstorbenen Geliebten Hel ist. „Maria war der erste vermenschlichte Automat der Filmgeschichte“, erklärt D’Ippolito. „Von künstlicher Intelligenz sprechen wir hier aber noch nicht. Der Begriff existiert erst seit 1956“.

Die Maschine soll als Partner:innen-Ersatz dienen. Rotwang erschafft sie nach dem Vorbild Hels, die er in der Vergangenheit an einen anderen Mann verloren hat. Einen eigenen Willen hat die Maschine zunächst jedoch nicht. „Damit zeigt sich ein gängiges Narrativ: der heterosexuelle Mann, der sich eine ihm unterwürfige künstliche Frau erschafft.“ Im Laufe des Films erhält die Maschine das Aussehen des weiblichen Hauptcharakters. „Die künstliche Maria ist die perfekte femme fatale, die alle Männer in den Bann zieht“, erläutert Josephine D’Ippolito. Maria wandele sich im Laufe des Films vom Objekt zum Subjekt. „Das wird allerdings negativ konnotiert, weil sie die Welt in den Abgrund stürzt.“ Nach Metropolis habe es mehrere Jahrzehnte gedauert, bis Maschinen mit einem menschlichen Äußeren wieder thematisiert wurden.

…UND THE STEPFORD WIVES

Mit den Stepford Wives wurde in den 1970er-Jahren erneut das Bild der perfekten künstlichen Frau im Film aufgegriffen. Die nach Stepford kommenden, emanzipierten Ehefrauen entsprechen nicht den Idealvorstellungen ihrer Ehemänner. Kontrollierbare Roboter-Doppelgängerinnen sollen Abhilfe schaffen. Der Film von 1975 lasse sich gleichzeitig feministisch und antifeministisch lesen, schreibt Claudia Gremler im Buch Textmaschinenkörper: „Indem sowohl im Roman als auch im Film die Kräfte triumphieren, die die Auslöschung der Identifikationsfigur erreicht haben, wird die Existenz einer kritischen Botschaft in Frage gestellt und die offenbar erwünschte Deutung des Films als feministische Gesellschaftssatire in Zweifel gezogen.“

Josephine D’Ippolito sieht auch die als Komödie angelegte Version von 2004 kritisch: „In beiden Filmen wird vermittelt, dass der Mensch – insbesondere die zum Subjekt gewordene, emanzipierte Frau – unperfekt ist und sich durch künstliche Intelligenz ersetzen lässt.“

WEIBLICHE KILLERMASCHINEN IN BLADE RUNNER…

Die zweite Welle der Frauenbewegung in den 1960er- und 1970er-Jahren habe ihre Spuren auch in der Science-Fiction hinterlassen, so D’Ippolito. Dies zeige sich etwa in Ridley Scotts Blade Runner von 1982: „Die Replikant:innen sind Kämpfer:innen. Sie sind viel stärker und intelligenter als der Mensch.“ Auf der Erde gelten sie deshalb als unkontrollierbare Bedrohung.

Die Maschinen würden sich vom Objekt zum Subjekt entwickeln, indem sie sich aus ihrer Sklav:innenrolle befreien. „Auch hier haben wir mit dem Blade Runner Rick Deckard einen männlichen Helden, der die Menschheit retten soll und letztendlich die Subjektwerdung der Maschinen verhindert.“

Die weiblichen Replikantinnen würden als Sexobjekte präsentiert, erklärt D’Ippolito: „Zhora hat es geschafft, aus ihrem Dasein als Sklavin auszubrechen und von einem Exoplaneten auf die Erde zu flüchten. Sie endet als erotisches Objekt des Male Gaze, das nackt und mit goldenen Steinchen besetzt, in einem Strip-Club tanzt.“. Ergänzt werde diese sexistische Darstellung der weiblichen KI durch eine Szene, in der Deckard sie verfolgt. „Sie flieht halbnackt und wird in einem durchsichtigen Plastikmantel erschossen“, führt D’Ippolito aus.

Auch die Replikantin Rachel, in die sich Deckard im Laufe des Films verliebt, bleibt ein Objekt. Das schreibt Christine Cornea von der University of East Anglia. In ihrem Buch Science Fiction Cinema: Between Fantasy and Reality setzt sich die Wissenschaftlerin genauer mit der Darstellung Rachels auseinander. Obwohl die Replikantin zu Beginn des Films fest daran glaube, ein Mensch zu sein, bleibe sie „nichtssagend und passiv“. Die schöne Replikantin überlebe letztendlich nur, weil sie in ihrer Rolle als das „weibliche Andere“ verbleibe und sich Deckard füge – zum Beispiel innerhalb einer gewaltvollen Kussszene.

…UND TERMINATOR 3

Die 1990er-Jahre hätten mit Terminator 3 eine weitaus willensstärkere künstliche Frau hervorgebracht, sagt Jospehine D’Ippolito. „Die Androidin T-X war unglaublich stark und gefährlich. Sie hatte einen extremen Drang, ihren Auftrag zu erfüllen.“ Darin zeige sich ein neues Frauenbild: „Es gab nicht mehr ausschließlich das Narrativ, Frauen müssten soziale Wesen sein, sich um alles kümmern und eine passive Rolle einnehmen. Aber natürlich sah auch T-X aus wie ein Model.“

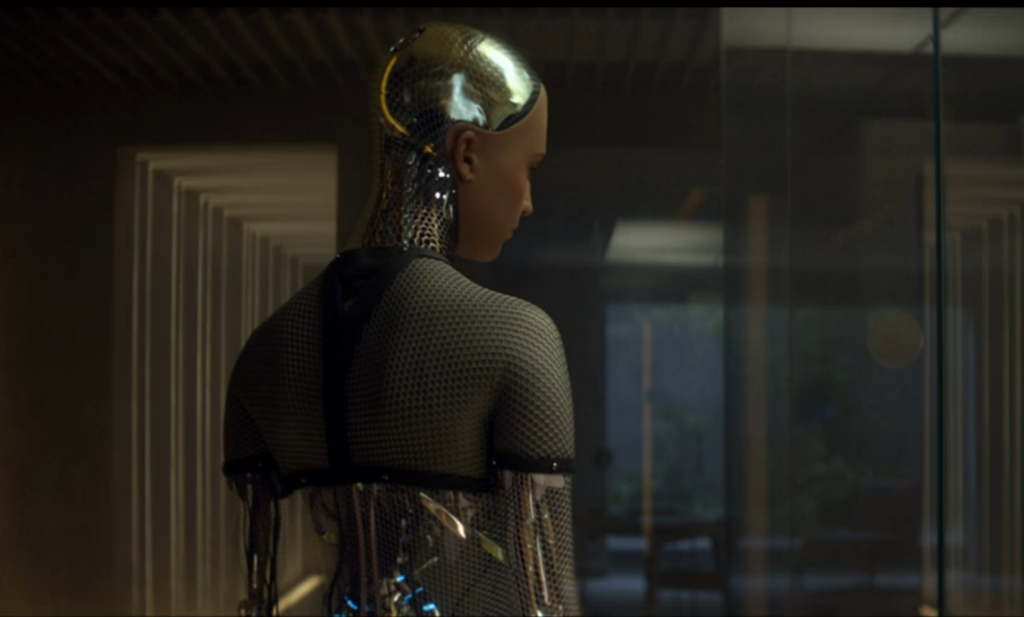

NEUE FORMEN DER KÖRPERLICHKEIT IN EX MACHINA…

Die Medienwissenschaftlerin Nadine Hammele hat sich ebenfalls mit den Narrativen von Filmen auseinandergesetzt, in denen Künstliche Intelligenzen vorkommen. Ihre Erkenntnisse fasst sie im Buch Künstliche Intelligenz im Film zusammen. In den 2010er Jahren, so schreibt sie, stehe vor allem ein Narrativ im Vordergrund: Die Emanzipation weiblicher künstlicher Intelligenzen und die Flucht aus der Unterdrückung. „In fünf von sieben Filmen werden Missbrauchsgeschichten von weiblichen Figuren verhandelt. Sie erleben körperliche und psychische Gewalt durch dominante Männer“, schreibt sie. Die künstlichen Intelligenzen seien in dieser Zeit zumeist durch weiße und normschöne Frauen verkörpert worden, merkt Hammele.

Eine Beobachtung, die auch Josephine D’Ippolito bestätigt. Die künstlichen Intelligenzen seien in den 2010er-Jahren zwar weiterhin vorwiegend weiß, jedoch gebe es in Ex Machina einen bedeutenden Unterschied zu den vorherigen Darstellungen künstlicher Frauen: „Die Androidin Ava erhält ein weitaus androgyneres Aussehen. Sie hat kein wallendes Haar, sondern eine durchsichtige Plastikhaube, durch die man das künstliche Hirn sehen kann.“ Ihr Gesicht sei zwar an die Vorlieben des männlichen Hauptcharakters Caleb angepasst worden. Trotz ihrer Rolle als Verführerin, könne man sie aber als Maschine identifizieren: „Im Vergleich zu früheren Filmfiguren wird Avas Weiblichkeit so gedrosselt.“

Die Androidin schaffe es zwar, sich aus den Zwängen ihres menschlichen Schöpfers zu befreien, doch auch sie falle den Stereotypen zum Opfer: „Sie schafft es, aus ihrem Gefängnis zu entkommen und wie ein Mensch auszusehen. Am Ende zieht sie sich dann aber doch wieder ein kurzes Kleid und Highheels an.“

…UND HER

Doch was passiert, wenn die weibliche KI keinen Körper hat? Dieses Szenario verarbeitet Spike Jonze in seiner Science-Fiction-Romanze Her. Hier taucht die weibliche KI als ein intelligentes Betriebssystem auf. Auch Samantha lässt sich als eine moderne Sklavin interpretieren. Immerhin steht sie dem einsamen Theodore rund um die Uhr zur Verfügung – als Sekretärin und Liebhaberin. Trotzdem zeige der Film hier kein Computersystem, das bloß Befehle ausführt. Das schreibt Jimena Escudero Pérez in der Zeitschrift Feminist Media Studies. Immerhin suche sich Samantha nicht nur ihren Namen selbst aus, sie entscheide auch, „was sie jenseits ihrer programmierten Aufgaben studiert und beobachtet.“

Gänzlich von einer Rolle als weibliche Verführerin befreien, könne sich jedoch auch Samantha nicht. Das merkt Josephine D’Ippolito an: „Auch wenn die künstliche Intelligenz in diesem Film keinen Körper hat, wird Samantha das Weibliche und Verführerische zugeordnet – allein durch die Art und Weise, wie sie spricht. Man hat Samantha bewusst die Stimme von Scarlett Johansson gegeben. Eine geschlechtslose Stimme hätte wohl kaum denselben Effekt gehabt.“

FILME SIND „EIN SPIEGEL UNSERER GESELLSCHAFT“

„Auch in der westlichen Welt denken wir oft noch sehr binär“, sagt Josephine D’Ippolito. Die Filme und deren Darstellungen weiblicher KI seien daher auch als „ein Spiegel unserer Gesellschaft“ zu begreifen. „Mit Sicherheit funktionieren nicht alle Science-Fiction-Filme der Welt nach diesen Mustern – aber es sind vor allem Filme, die hier als Blockbuster bezeichnet werden.“

Dass sich Geschlechterstereotype in Science-Fiction-Filmen nicht nur in Robotern und Computersystemen widerspiegeln, zeigt eine Studie der University of Cambridge in der Zeitschrift Public Understanding of Science. Forschende des Leverhulme Centre for the Future of Intelligence werteten die Geschlechter von KI-Entwickler:innen in 142 Filmen aus. Das Ergebnis: Nur 8 Prozent der identifizierten Wissenschaftler:innen und KI-Expert:innen waren weiblich, 92 Prozent waren männlich. Die Autor:innen gaben zu bedenken, dass es dadurch an Vorbildern für Frauen und Mädchen mangeln würde. Denn die Darstellung von KI-Entwickler:innen im Film hätte auch einen Einfluss darauf, ob sich Frauen für oder gegen eine Karriere in diesem Bereich entscheiden.

Josephine D’Ippolito wünscht sich, in Filmen künftig mehr Diversität und geschlechtslose KI zu sehen: „Der künstliche Mensch wäre eine fantastische Möglichkeit, um Geschlechterfragen zu thematisieren und alle Stereotype über den Haufen zu werfen.“

Wenn Science-Fiction-Filme in der Lage sind, hochtechnisierte Welten und Superintelligenzen zu erschaffen – warum dann nicht auch queere Zukunftsvisionen?