Das Internet wird zum Raum für feministische Utopien und Netzwerke: Das war in den 1990er-Jahren die Vision der ersten Cyberfeminist:innen. Digitale Technologien sollten zum Befreiungsinstrument werden, um Frauenbilder und Machtverhältnisse im Cyberspace zu hinterfragen und ein neues Verständnis der Gleichberechtigung aufzubauen. An der Schnittstelle von Kunst, Internet und feministischer Theorie entstanden Ideen und Manifeste für eine geschlechtergerechte, digitale Zukunft. Was ist aus der feministischen Bewegung geworden? Eine kleine Geschichte des Cyberfeminismus.

„Wir sind die moderne Fotze“, „die Klitoris ist eine direkte Linie zur Matrix“ oder „wir sind der Virus der neuen Weltunordnung“: Diese und weitere provokative Statements prangten 1991 auf mehreren australischen Reklametafeln. Das Plakat in grellen Neonfarben zeigte einen 17-zeiligen Text auf einer dreidimensional wirkenden Kugel – umgeben von X-Chromosomen und Molekül-Verkettungen. Außerdem zu sehen: eine Person mit blanken Frauenbrüsten und kurzgeschorenem Haar – halb Mensch, halb Tier.

EINE ANSAGE AN DIE „TECHNO-COWBOYS“

Das Kollektiv VNS Matrix, bestehend aus den vier weiblichen Künstlerinnen Virginia Barratt, Julianne Pierce, Francesca di Rimini and Josephine Starrs, hatte sein Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century veröffentlicht. In ihrer 17-zeiligen Zielsetzung erklärten die Frauen, den Cyberspace an sich reißen zu wollen und im Sinne der geschlechtlichen Gleichstellung zu revolutionieren: „VNS Matrix hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Technocowboys ihr Spielzeug zu entreißen und die Cyberkultur mit feministischer Ausrichtung neu zu gestalten“, heißt es bis heute auf der Website des inzwischen aufgelösten Kollektivs.

Die Künstlerinnen sorgten ebenso dafür, dass ihre visuelle Text-Matrix um die Welt ging. Dazu schleusten sie ihren visuell aufbereiteten Text auf verschiedenen Websites ein. Das Manifest schaffte es von dort aus sogar in Fernsehen und Radio.

Der Science-Fiction-Autor William Gibson prägte den Begriff „Cyberspace“ unter anderem durch seinen 1984 erschienen Roman Neuromancer. Er gilt als der Begründer des Cyberpunk-Genres . Bild: Unsplash / nattgw.

Die Künstlerinnen machten es sich zur Aufgabe, die von Geschlechterstereotypen durchzogene Cyber- und Science-Fiction-Welt weiblich umzudeuten. Das feministische Manifest war eine Reaktion auf männliche Nerds, Hacker und Gamer und die damit verbundenen dystopischen Welten des Autors William Gibson. Mit den dort zu findenden „Tastatur-Cowboys“, die „wichsen“ hätten sich die Künstlerinnen nicht identifizieren können, erklärte Virginia Barrett in einem Interview, das 1994 in der wissenschaftlichen Zeitschrift Continnuum erschien. Durch provokative Begriffe wie „Cybercunt“ hätten sie auch das Vokabular Gibsons weiblich umdeuten wollen, erklärte Julianne Pierce 1997 im Gespräch mit der taz. „Viele der Ausdrücke, die benutzt werden, um Frauen zu beleidigen, haben ja mit dem Körper zu tun – wenn man zum Beispiel eine Frau ,Fotze‘ nennt. Wir benutzen eine so obszöne Sprache, um den Spieß umzudrehen.“

MIT DER CYBORG ZUR „POST-GENDER-WELT“

In der feministischen Theorie gilt das vielzitierte Manifest von VNS Matrix bis heute als ein Gründungstext des Cyberfeminismus. Doch die visuell gestaltete Text-Matrix sollte nicht nur zum Vorläufer für die feministische Netzbewegung werden: VNS Matrix hatte das Manifest als eine Hommage an die Biologin und feministische Theoretikerin Donna Haraway formuliert. Diese hatte sich bereits in den 1980er Jahren für das emanzipatorische Potential von Technologien ausgesprochen und die in Technik eingeschriebene Männlichkeit kritisiert.

1985 erschien das Cyborg-Manifest Haraways in der Zeitschrift Socialist Review. Die Theoretikerin entwarf darin die utopische Figur der Cyborg: ein Wesen ohne Identität und Geschlecht, halb Organismus, halb Maschine. Die mit der Cyborg-Metapher verbundene Botschaft: In der Verschmelzung von Mensch, Tier und Technologie sah Haraway die Möglichkeit, bestehende Geschlechterungleichheiten und Herrschaftsverhältnisse zu überwinden und zu einer „Post-Gender-Welt“ zu gelangen. Haraway kritisierte dabei auch die ökofeministische Tendenz der 1970er und 1980er Jahre, jegliche Technik als männliches Kulturgut aufzufassen und radikal abzulehnen. Eine derart strikte Einstellung berge die Gefahr, die Gestaltung von Technik ausschließlich Männern zu überlassen, gab die Theoretikern zu bedenken.

Haraways Cyborg-Metapher und die ironische Tonalität ihres Manifests wurden zur Inspiration für die cyberfeministische Strömung. Im Laufe der 1990er Jahre entwickelte sich das Internet zu einem Sehnsuchtsort für die zumeist weiblichen Anhänger:innen: „Durch die nicht-visuell vermittelte Kommunikation entstand die Hoffnung, Geschlechterbarrieren zu überwinden, da die ‚wahre‘ Identität des Gegenüber unbekannt bleibt“, erklärte die Mediensoziologin Jutta Weber 2001 in ihrem Aufsatz Ironie, Erotik und Techno-Politik : Cyberfeminismus als Virus in der neuen Weltunordnung? Eine Einführung.

DIE WEIBLICHE REVOLUTION DER GAMING-KULTUR

Vor allem Künstler:innen verschrieben sich der internationalen Bewegung und gingen dazu über, sich mit den feministischen Potentialen digitaler Medien auseinanderzusetzen. Sie kreierten eigene Websites, E-Mail-Verteiler oder Videospiele und sahen in Chatrooms und neuen Kommunikationsmöglichkeiten das Potential der Vernetzung.

Ein prominentes cyberfeministisches Projekt trug den Namen All New Gen – und stammte ebenfalls von VNS Matrix. Die Künstlerinnen stellten die Computerspiel-Installation erstmals kurz nach der Veröffentlichung ihres cyberfeministischen Manifests im australischen Adelaide aus. Ebenso wie die Text-Matrix der Frauen strotzte auch All New Gen vor Ironie, pornographischen Elementen und Phallus-Symbolen: „ALL NEW GEN entstand aus dem Wunsch heraus, die machistische Welt der Videospiele aufzubrechen“, erklären die Künstlerinnen heute auf ihrer Website.

In All New Gen trat eine weibliche Protagonistin an, die gemeinsam mit ihren DNA Sluts auf eine Mission ging: Big Daddy Mainframe – ein „militärisch-industrieller Datenkomplex“, der das Patriarchat symbolisierte – musste zerstört werden. Für die damalige Gaming-Kultur, in der es an weiblichen Heldinnen mangelte, war das eine Besonderheit. Die wohl bekannteste weibliche Computerspielfigur Lara Croft tauchte nämlich erst Mitte der 1990er Jahren auf den Computerbildschirmen auf.

‚HACKING‘ GEGEN MÄNNERDOMÄNEN

In Deutschland etwa sorgte die Cyberfeministin Cornelia Sollfrank für Aufsehen, indem sie den Kunstbetrieb der 1990er Jahre als konservative Männerdomäne enttarnte. Die Künstlerin ‚hackte‘ den weltweit ersten Wettbewerb für Netzkunst, den die Hamburger Kunsthalle 1997 ausrichtete. Sollfrank bewarb sich dort gleich in hundertfacher Ausführung – mit den Kontaktdaten und Namen hunderter weiblicher Fake-Künstlerinnen. „Das Konzept von »Female Extension« bestand darin, den oben beschriebenen ersten Wettbewerb für Internet-Kunst zu stören oder sogar zu zerstören“, fasste Sollfrank 2020 im Buch Museum der Zukunft zusammen. „Diese Flut sollte den Wettbewerb aus den Angeln heben.“

Sie kreierte nicht nur die Identität der Personen, sondern auch die für die Bewerbung erforderlichen E-Mail-Adressen. Einen Hinweis für ihre Manipulation des Wettbewerbs gab die Künstlerin der Jury jedoch: Die Arbeiten der virtuellen Künstlerinnen ähnelten sich stark.

Die Hamburger Kunsthalle schwieg zu den nahezu identischen Kunstprojekten. Stattdessen brüstete sie sich mit der ungewöhnlich großen Anzahl weiblicher Wettbewerbsteilnehmerinnen. Die Jury jedoch kürte drei Männer zu den Gewinnern. Sollfrank deckte ihren ‚Hack‘ im Rahmen einer eigenen Pressekonferenz auf.

MÄNNER SIND EINSEN, FRAUEN SIND NULLEN

Die Entstehungsgeschichte des Cyberfeminismus linear zu erzählen, ist nahezu unmöglich. Parallel zu VNS Matrix und ihrem cyberfeministischen Manifest verfassten Änhänger:innen weltweit cyberfeministische Texte. Neben der Kanadierin Nancy Paterson, deren 1996 veröffentlichter Artikel mit dem Titel Cyberfeminism international bekannt wurde, gilt heute vor allem Sadie Plant als eine Mitbegründerin cyberfeministischer Ideen.

Das Buch Nullen und Einsen zählt zu den bedeutendsten Werken der britischen Philosophin. Ihre Theorie: Der Binärcode aus Nullen und Einsen, mit dem digitale Systeme arbeiten, lasse sich auf das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft übertragen. Männer seien Einsen und würden als das Richtige codiert. Frauen hingegen seien Nullen, „eine Lücke, eine Leerstelle“, heißt es in der deutschen Übersetzung des Buchs. Plant sehe den Binärcode jedoch als Chance an, erklärt Ricarda Drüeke, Professorin für Gender & Diversity-Forschung, im Buch Feministische Theorie und Kritische Medienkulturanalyse: „Nur die Einsen sind von den Nullen abhängig, diese jedoch können neue Verbindungen untereinander eingehen und damit neue Möglichkeitsräume sowie Netzwerke schaffen. Ähnlich sieht Plant die Rolle von Frauen in einer Gesellschaft.“

Wie das Aussehen kann, verdeutlicht Plant in Nullen und Einsen mit Beispielen aus der Technikgeschichte: Technik sei ‚weiblich‘, da Frauen wie Ada Lovelace oder die amerikanischen ENIAC-Girls maßgeblich an der Entwicklung von Technologien beteiligt waren. Außerdem seien Frauen immer schon prädestiniert zum Netzwerken, schreibt die Kulturtheoretikerin: „Weben war bereits Multimedia: wenn Spinnerinnen, Weberinnen und Näherinnen bei ihrer Arbeit sangen, summten, Geschichten erzählten, tanzten und Spiele spielten, so waren sie auch und tatsächlich Netzwerkerinnen.“

„CYBERFEMINISMUS IST KEIN GRÜNES HÄKELDECKCHEN“

Deutschland entwickelte sich zu einem cyberfeministischen Zentrum. 1997 gründeten Susanne Ackers, Cornelia Sollfrank, Ellen Nonnenmacher, Vali Djordjevic und Julianne Pierce in Berlin das Old Boys Network (OBN). Die – nach eigenen Angaben – „erste internationale cyberfeministische Allianz“ gewann nach und nach an Zuwachs. Der Zusammenschluss aus Künstler:innen, Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen machte es sich zur Aufgabe, „einen Beitrag zum kritischen Diskurs über die neuen Medien, insbesondere mit Blick auf deren geschlechtsspezifische Aspekte“ zu leisten und den internationalen Austausch zu pflegen – unter anderem per Mail-Verteiler.

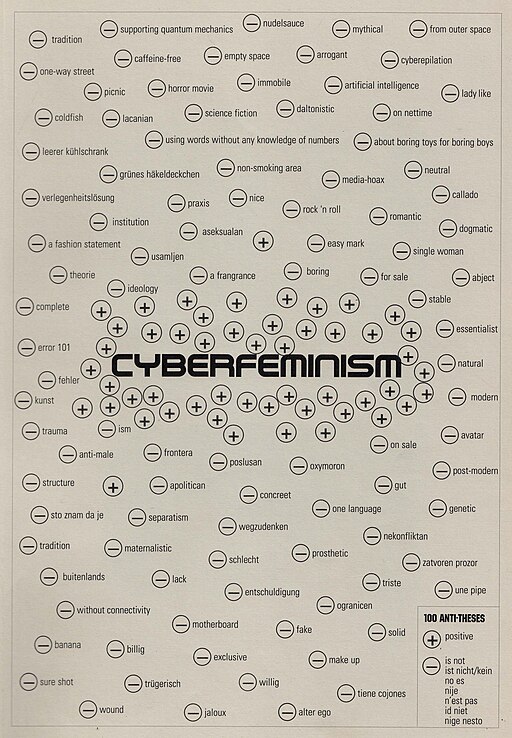

1997 organisierte das OBN die First Cyberfeminist International. Die cyberfeministische Konferenz fand im Rahmen der documenta x in Kassel statt. Im Zentrum der Konferenz stand vor allem eine Frage: Was ist Cyberfeminismus überhaupt? Statt einer Definition brachte das internationale Treffen allerdings ein anderes Ergebnis hervor: 100 Dinge, die Cyberfeminismus nicht ist. Die Antithesen definierten Cyberfeminismus etwa als „kein grünes Häkeldeckchen“ oder als „nicht anti-männlich“. Laut Susanna Paasonen hätten sie jedoch zwei grundlegende Prinzipien des Cyberfeminismus definiert: die Bedeutung der internationalen Vernetzung und den Einsatz spielerischer Ironie. Das merkt die Medienwissenschaftlerin in einem Aufsatz mit dem Titel Revisiting cyberfeminism an.

ZU WEIß, ZU ELITÄR, ZU WESTLICH

Mit dem Anbruch des 21. Jahrhunderts ebbte der Boom des Cyberfeminismus ab. Das Old Boys Network löste sich 2001, nach zwei weiteren internationalen Konferenzen, auf.

Einen Grund für die Entwicklung der Bewegung sieht Susanna Paasonen in der neuen Komplexität des Internets – und der Entwicklung sozialer Medien. Das Internet habe sich zu einem visuellen Ort entwickelt. Der Traum des Cyberfeminismus, anonym, körper- und geschlechtslos im Internet zu kommunizieren, sei nicht mehr zeitgemäß. Auch Cornelia Sollfrank benennt dieses Problem 2019 im Gespräch mit der taz: Große Unternehmen wie Google und Amazon hätten „das Internet unter sich aufgeteilt“.

Kritik am Cyberfeminismus blieb nicht aus. Die Bewegung der 1990er-Jahre wurde als zu weiß, zu westlich und zu elitär benannt. Ausgestorben ist der Cyberfeminismus allerdings nicht: In Teilen finden sich seine Positionen, Ideen und Forderungen auch heute noch in der feministischen Theorie wieder – zum Beispiel im Technofeminismus, der die gesellschaftliche Konstruktion von Technik- und Geschlechterverhältnissen analysiert.

CYBERFEMINISMUS IM 21. JAHRHUNDERT

Die amerikanische Autorin Legacy Russell ließ den Cyberfeminismus 2020 neu aufleben – aus der Perspektive einer schwarzen und queeren Frau. In ihrem Buch Glitch Feminism verfasste sie ein neues Manifest – für Glitches. Kleine Fehler, die nicht der Norm entsprechen. Online lasse sich der reale Körper unkenntlich machen und von Geschlechternormen befreien, so eine These ihres Manifests: „The glitch is a passage through wich the body traverses toward liberation, a tear in the fabric of the digital.“ Genauso wie Haraways Cyborg, sind Russels Glitches vor allem metaphorisch zu verstehen.

In Zeiten generativer KI, virtueller Realität und Avatare könnten Russells Überlegungen zum Glitch Feminismus noch einfacher in die Tat umgesetzt werden. Aufgrund diskriminierender Algorithmen, Hass im Netz und nicht-einvernehmerlicher Deepfake-Pornographie, die vor allem Frauen betreffen, ist ein grundlegendes Prinzip des Cyberfeminismus wohl auch weiterhin aktuell: Es braucht mehr Sichtbarkeit und Frauen, die sich in die Technologie-Entwicklung einmischen. Frauen wie Legacy Russell zeigen jedenfalls: Cyberfeministische Manifeste sind alles andere als Schnee von gestern.

Beitragsbild: KI-generiert mit DALL-E. Prompt: „Ein Beitragsbild, das das Wort ‚CYBERFEMINISMUS‘ in leuchtenden futuristischen Buchstaben auf einem Hintergrund aus Nullen und Einsen zeigt.“