Maschinen können kein biologisches Geschlecht haben. Und doch erhalten Roboter von ihren Entwickler:innen oft männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale. Dabei stehen die Maschinen auch in der Kritik, Stereotype und Geschlechterklischees zu zementieren. Brauchen Roboter wirklich ein Geschlecht, um beim menschlichen Gegenüber auf Akzeptanz zu stoßen? Kommunikationspsychologin Eva Theresa Jahn erklärt, worauf es beim Roboter-Design ankommt.

Mitten in der Corona-Pandemie erhält Sophia, die wohl prominenteste Roboterfrau der Welt, eine Schwester: Das in Hongkong ansässige Unternehmen Hanson Robotics präsentiert seinen KI-gesteuerten Pflegeroboter Grace. Bereits Sophia trumpft mit einem Gesicht auf, das Audrey Hepburn und der ägyptischen Königin Nofretete nachempfunden ist. Und auch die KI-gesteuerte Krankenschwester steht dem Aussehen ihrer Schwester in nichts nach: Grace ist mit einem makellosen Silikongesicht, rosigen Wangen und langen Wimpern ausgestattet. Der Pflegeroboter spricht mehrere Sprachen, besitzt eine integrierte Wärmekamera und soll in Krankenhäusern das menschliche Pflegepersonal entlasten.

Was seit Jahrzehnten als Stoff für Science-Fiction gilt, kommt langsam in der Realität an: Humanoide – dem menschlichen Wesen nachempfundene Roboter. Während die KI-gesteuerten Maschinen in Deutschland noch hauptsächlich der Forschung vorbehalten sind, kommen humanoide Roboter in Asien bereits häufiger zum Einsatz – ob als Servicepersonal, in der Altenpflege, oder als Partner:innen-Ersatz. Das Bestreben, die Maschinen möglichst menschenähnlich zu designen, führt jedoch dazu, dass Entwickler:innen ihre Kreationen gendern: Durch Namen, Körperformen, Frisuren und Kleidung, die männlich oder weiblich konnotiert sind.

Dabei zeigen Beispiele wie die Roboterfrauen Grace und Sophia: In der Robotik-Forschung mangelt es an geschlechtlicher Diversität. Denn häufig beruht das Design der Maschinen auf den Idealvorstellungen ihrer – meist männlichen – Entwickler:innen. Die Humanoiden werfen daher nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Fragen auf:

Braucht eine Maschine Make-up, eine schlanke Taille und das Gesicht eines Filmstars, um auf Akzeptanz zu stoßen? Und sollte ein ‚weiblicher‘ Pflegeroboter im 21. Jahrhundert noch das Vorurteil bedienen, die Kranken- und Altenpflege wäre Frauensache?

ROBOTER SIND FÜR UNS OFT MEHR ALS NUR MASCHINEN

Das Angebot bei humanoiden Robotern reicht von maschinenähnlichen Modellen aus hartem Kunststoff bis hin zu Androiden mit Silikonhaut und menschlicher Optik. Warum Roboter überhaupt eine humanoide Form erhalten, erklärt Kommunikationspsychologin Eva Theresa Jahn: „Ein humanoides Design kann dazu beitragen, dass ein Roboter als Interaktionspartner und weniger als eine Maschine angesehen wird. Das kann bei sozialen Robotern sinnvoll sein, die zum Beispiel im Service- oder Pflegebereich eingesetzt werden. Sie sind dazu designt, mit dem Menschen zu interagieren, können häufig sprechen und sind mehr oder weniger auch schon in der Lage, Emotionen zu zeigen“. Militär- und Industrieroboter hingegen seien häufig abstrakt gestaltet: „Hier dienen Roboter eher als eine Art Werkzeug. Ein humanoides Design könnte von dieser Funktion ablenken“, erläutert Jahn. „Bevor man sich für ein menschenähnliches Design entscheidet, sollte also feststehen, wofür der Roboter eingesetzt wird.“

Wie menschenähnlich das Design dabei ausfalle, hänge jedoch auch von kulturellen Präferenzen ab, erklärt Jahn. In Japan etwa sei man offener für menschenähnliche Roboter: „Das hängt vor allem mit dem dort verbreiteten Weltbild zusammen“, so die Wissenschaftlerin. Demnach würden viele Japaner:innen nach der Weltanschauung des Animismus leben. Diese geht davon aus, dass auch Objekte ein Eigenleben und sogar eine Seele haben können. „Bei einem Roboter, der wie ein Mensch aussieht, sich bewegt und spricht, ist das natürlich noch einfacher.“

WEIBLICHE ANDROIDEN GEGEN DAS GRUSELN

Je mehr uns künstliche Figuren ähneln, desto eher gruseln wir uns vor ihnen – das besagt die sogenannte „Uncanny-Valley“-Hypothese des japanischen Robotikers Masahiro Mori. Eindeutig empirisch nachgewiesen wurde die Hypothese aus den 1970er Jahren bisher nicht. Und doch beschäftigt sie die Forschung bis heute. Dass Roboter unheimlich auf Menschen wirken, komme nämlich trotzdem manchmal vor, sagt Eva Thesa Jahn: „Ein Design mit Silikon und Haaren weckt häufig große Erwartungen. Man denkt schnell, dass der Roboter dieselben Fähigkeiten haben muss wie ein Mensch, weil er wie ein Mensch aussieht. Wenn die Bewegungsabläufe dann aber ruckartig sind oder man im Hintergrund einen Kompressor hört, kann das schnell furchteinflößend wirken und auf Ablehnung stoßen.“

Der Uncanny-Valley-Effekt ist ein Grund dafür, dass Roboter ein Geschlecht erhalten: Um die menschenähnlichen Maschinen weniger furchteinflößend wirken zu lassen, neigen Entwickler:innen häufig dazu, ihnen eine weibliche Form zu geben. Eine Entwicklung, die beispielsweise der US-amerikanische Robotik-Experte Karl MacDorman im Laufe seiner Karriere beobachtet hat. Die Erklärung für diese Tendenz, liefert er im Gespräch mit der BBC: „A female android is generally considered more approachable, especially for children, so it was considered better suited to human-robot interaction experiments.“

Eva Theresa Jahn kennt jedoch eine andere Lösung, um dem Uncanny-Valley-Effekt zu begegnen: „Ein Roboter, der schlicht und maschinenähnlich aussieht, aber durch seine Fähigkeiten überrascht, erhält oft mehr Akzeptanz als eine menschliche Statue, deren Fähigkeiten beschränkt sind.“

EIN ZWEISCHNEIDIGES SCHWERT

Um die Akzeptanz der Maschinen zu steigern, kann das Gendern vor allem in sozialen und kommunikativen Bereichen sinnvoll sein. So liefern etwa Studien aus den USA und China Hinweise, dass Menschen eine Vorliebe für weibliche Empfangsroboter hegen. Je menschenähnlicher Roboter gestaltet seien, desto mehr würden wir nämlich auf unsere Erfahrungen und antrainierten Vorstellungen zurückgreifen, erklärt Gender-Forscherin Brigitte Ratzer von der TU Wien gegenüber futurezone. Die Maschinen würden daher vielfach unsere Stereotype von Mann und Frau widerspiegeln.

Das zeigten unter anderem Forschende der Universität Bielefeld. In ihrer Studie fanden sie heraus, dass Studienteilnehmende unterschiedliche Erwartungen an ein und dasselbe Robotermodell hatten, sobald sie dieses mit stereotypisch weiblichen bzw. männlichen Geschlechtsmarkern ausstatteten. So sprachen die sechzig Proband:innen dem ‚weiblichen‘ Roboter mit langen Haaren und vollen Lippen beispielweise eher zu, hilfsbereit, umgänglich und einfühlsam zu sein. Außerdem hielten sie ihn für geeigneter, um stereotypische Frauenaufgaben wie den Hausputz oder Care-Arbeiten zu erfüllen. Dem vermeintlich männlichen Roboter hingegen trauten sie eher handwerkliche Fähigkeiten wie das Reparieren von Gegenständen zu und nahmen an, er müsse dominanter und souveräner sein.

Auch eine aktuellere Studie eines Forschungsteams der Universität führte zu vergleichbaren Ergebnissen. Die beiden Psycholog:innen Julia G. Stapels und Friederike Eyssel geben daher in ihrem Aufsatz Einstellungen gegenüber sozialen Robotern im Buch Soziale Roboter zu bedenken:

„Diese Übertragung von Stereotypen könnte dazu genutzt werden, um die Akzeptanz von Robotern zu steigern, indem man Roboter stereotypenkonform gestaltet. Allerdings wäre es eher im Sinne der Gleichstellung, bei der Gestaltung von Robotern stereotype Erwartungen zu brechen und gesellschaftlichen Stereotypen entgegenzuwirken.“

WENIGER IST MANCHMAL MEHR – AUCH BEIM ROBOTER-DESIGN

Auch Eva Theresa Jahn hält wenig davon, beim Roboterdesign tief in die Stereotypen-Kiste zu greifen. Von künstlichen Krankenschwestern mit Silikonhaut rät die Kommunikationspsychologin jedoch auch aus anderen Gründen ab: „Einen Androiden in eine Pflegeeinrichtung zu stellen, halte ich für falsch. Vor allem dementiell erkrankte Personen könnten sich von einem menschenähnlichen Roboter täuschen lassen und denken, dass es sich dabei um einen realen Menschen handelt.“ Deshalb sei es sinnvoll, Pflegeroboter möglichst schlicht und puppenähnlich zu halten.

Doch manchmal gebe es fernab erlernter Geschlechterstereotype auch harmlosere Gründe dafür, dass ein Roboter etwa männliche oder weibliche Namen und Stimmen erhalte: „Im Alter fehlt manchmal die Gesellschaft des anderen Geschlechts. Einfach weil der Partner oder die Partnerin verstorben ist. Dadurch besteht zum Beispiel bei älteren Damen auch mal der Wunsch nach einem männlichen Krankenpfleger. Solche Aspekte kann man beim Roboterdesign berücksichtigen. Idealerweise bezieht man seine Zielgruppe von Anfang an in den Designprozess ein.“

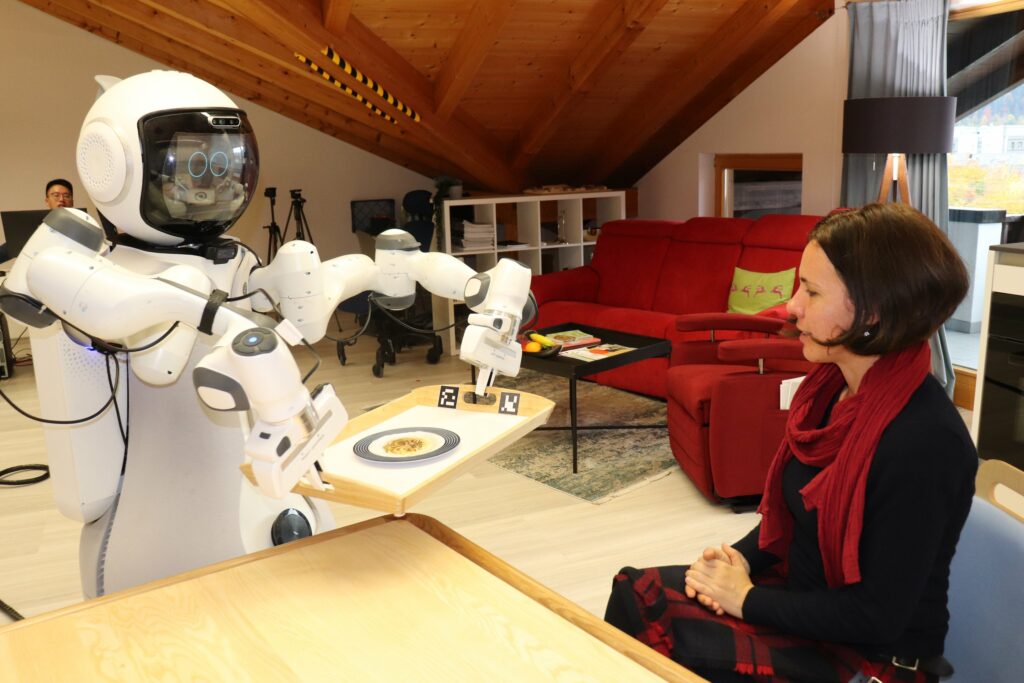

Ein Beispiel dafür sei der humanoide Roboter-Assistent GARMI: Der Roboter trage nicht nur einen geschlechtsneutralen Namen, auch seine Stimme lasse sich nach Belieben austauschen, so Jahn. „Da GARMI allerdings einen Astronauten-Helm trägt, sind Stereotype auch hier nicht ganz ausgeschlossen. Denn der Astronauten-Beruf wird wohl eher als ‚männlich‘ assoziiert“, räumt die Wissenschaftlerin ein.

GARMI soll künftig vor allem ältere Menschen im Alltag unterstützen. Der Roboter kann zum Beispiel Essen servieren, beim Haushalt helfen oder den Hausarzt anrufen.

MENSCHENÄHNLICH UND GESCHLECHTSNEUTRAL

Dass sich sogar menschenähnliche Roboter von Geschlechterklischees und Schönheitsidealen lösen lassen, beweist Andrea. Der soziale Roboter mit dem geschlechtsneutralen Namen ist im Humanoid Lab der Hochschule der Medien in Stuttgart zu Hause. „Wir haben lange überlegt, wie der Roboter aussehen soll. Eine Umfrage an unserer Hochschule hat letztendlich dazu geführt, dass wir den Roboter möglichst genderneutral beziehungsweise androgyn gehalten haben. „Viele sagen, dass uns das schon ganz gut gelungen ist“, erzählt Christian Becker-Asano im Interview. Die braune Perücke lässt sich austauschen, ebenso wie die Stimme des Roboters. „Eine geschlechtsneutrale Stimme für Andrea ist in Arbeit“, führt der Informatik-Professor aus.

Mit dem androgynen Roboter will die Hochschule der Medien unter anderem erforschen, wie ein Android mit seinem Umfeld interagiert.

Für ein Pilotprojekt hatte das Forschungsteam der Hochschule der Medien Andrea bereits in einem Stuttgarter Technikmuseum platziert. Die Museumsbesucher:innen konnten dabei spontan mit dem Roboter in Aktion treten. „Wir wollten herausfinden, für welche Anwendungsszenarien sich Menschen einen Androiden vorstellen könnten.“ Dabei habe man auch mit der Haarlänge und Stimme des Roboters experimentiert: „Wir haben dabei explizit nicht nach dem Geschlecht des Roboters gefragt. Unsere Befragung lieferte allerdings Hinweise, dass ein kurzhaariger Roboter mit männlicher Stimme besser ankommt als ein Roboter mit weiblicher Stimme und kurzen Haaren.“ Bisher sei die Resonanz auf den androgynen Roboter insgesamt jedoch positiv.

RAUS AUS DEM KLISCHEE-SUMPF

Ob Roboter wirklich ein Geschlecht brauchen, sollte wohl hauptsächlich vom Einsatzbereich und den Aufgaben der Maschinen abhängen. Damit diese in Zukunft jedoch auf breite Akzeptanz stoßen, braucht es noch viel Forschung, kreative Designs sowie weibliche und queere Perspektiven in der Roboter-Entwicklung. Dass Nutzer:innen sogar maschinenähnlichen und geschlechtsneutralen Robotern ein Geschlecht zuweisen, beweist jedoch auch: Es liegt nicht allein in den Händen der Entwickler:innen, ob Roboter Geschlechterstereotype fortführen.